Zahl der Alpintoten gestiegen: Alpinunfälle in Österreich 2024

Das Österreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit (ÖKAS) hat die von der Alpinpolizei erhobenen Alpinunfälle in Österreich für den Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024 ausgewertet.

Mehr Alpintote im Jahr 2024

Im vergangenen Jahr sind 309 Menschen in Österreichs Bergen ums Leben gekommen. Diese Zahl liegt weit über dem 10-Jahre-Mittel (284) – und auch über der des Vorjahres 2023 (271). Es sind 269 Männer (87 Prozent) und 40 Frauen (13 Prozent) am Berg tödlich verunglückt.

Die meisten tödlichen Unfälle ereigneten sich beim Wandern und Bergsteigen (127). Es folgen Piste/Skiroute mit 35 tödlich Verunfallten und (Ski-)Tour mit 26. Weiterhin bleibt die Zahl der Suizide (25) und der Forstunfälle (und ähnlicher Ereignisse) mit 23 Todesopfern hoch. „Während wir bei den Verletzten weiterhin zwei Altersspitzen bei den jungen und weniger erfahrenen ‚Wilden‘ und den älteren Erfahrenen sehen, sticht bei den Toten die Altersklasse von 50 bis 80 heraus“, fasst Peter Paal, Präsident des Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit (ÖKAS), die Zahlen zusammen. Der Großteil (67 %) der Alpintoten war älter als 51 Jahre alt, im Gegensatz dazu gibt es bei den Verunfallten eine weitaus gleichmäßigere Verteilung über alle Altersgruppen hinweg.

bis 2024

Suizid ist eine der häufigsten Todesursachen in den österreichischen Bergen. Ähnlich sieht es in den Nachbarländern aus. Trotzdem spricht niemand darüber – weder am Berg noch im Tal. Obwohl genau das Leben retten kann. Bergundsteigen-Redakteurin Rabea Zühlke über ein verschwiegenes Problem: erschienen in der Ausgabe #128 Herbst.

Zahl der Verletzten bleibt gleich

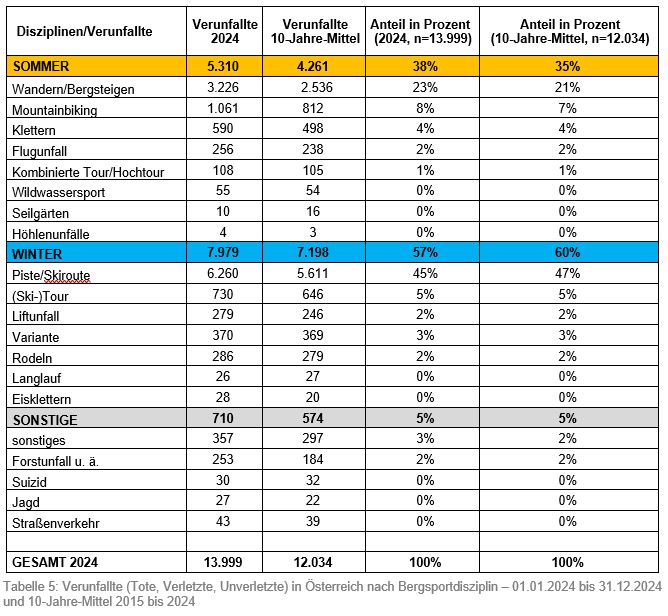

Insgesamt wurden im Jahr 2024 13.999 Verunfallte (Tote, Verletzte, Unverletzte; 10-Jahre-Mittel: 12.033) und 9761 Unfälle (10-Jahre-Mittel: 8.422) registriert. 9324 Personen sind als Verletzte in der Alpinunfalldatenbank erfasst (10-Jahre-Mittel: 7982). Damit ist die Zahl der Verletzten ähnlich hoch wie im Vorjahr. Auch das Geschlechterverhältnis ist ausgeglichener als bei den Alpintoten: 56 Prozent der Betroffenen waren männlich, 43 Prozent weiblich. Bei einem Prozent der Verletzten gibt es in der Alpinunfalldatenbank keine Angabe zum Geschlecht.

Der Anteil der Unverletzten liegt bei 31 Prozent. 2024 waren es 4.366 Personen, das 10-Jahre-Mittel ergibt 3.767 Personen. Unverletzte Personen, die einen Notruf absetzen, befinden sich in misslichen Lagen, sind von den Gegebenheiten einer Tour oder den Verhältnissen überfordert oder haben sich selbst überschätzt. In der Disziplin Piste/Skiroute ergeben sich Unverletzte zumeist durch Unfälle, die durch eine Kollision oder Beinahe-Kollision verursacht werden und bei denen nicht alle Beteiligten verletzt sind.

Die meisten Alpinunfälle ereignen sich – wie auch in den Vorjahren – im Bundesland Tirol. Die meisten Alpintoten (58 Prozent bzw. 178) im Jahr 2024 kamen aus Österreich (10-Jahre-Mittel: 61 Prozent), Deutschland als Herkunftsland folgt mit 28 Prozent bzw. 85 Toten (10-Jahre-Mittel: 24 Prozent).

Viele Alpintote im Sommer, Verunfallte in den Wintermonaten

In den Monaten Januar, Juli, August und September wurden die meisten Todesopfer verzeichnet. 2024 starben im August 48, im Juli 37 und im Januar 33 Alpinsportler.

Bei den Verunfallten ergibt die Auswertung ein anderes Ergebnis: Die meisten Personen verunfallten im Betrachtungszeitraum des vergangenen Jahres in den Monaten Januar, Februar und Dezember. Es besteht hier ein direkter Zusammenhang mit der Benützung von Skipisten und Skirouten, die in diesen Monaten die höchste Frequenz aufweisen. Mehr zum Skifahren als Risikosport im Blogartikel der Alpinen Sicherheit.

Unfallursachen: Kollision und Herz-Kreislauf-Versagen

Die Auswertungen des ÖKAS/BMI ergeben, dass bei den Verunfallten der prozentuelle Anteil der Unfallursache Kollision – meist auf Pisten und Skirouten – mit 39 Prozent am größten ist. Wissenswert dazu: Die Alpinpolizei erfasst im Bereich von Pisten und Skirouten lediglich Unfälle, bei denen Verdacht auf Fremdverschulden besteht. Die nächsthäufigste Unfallursache ist Sturz/Stolpern/Ausgleiten mit 23 Prozent.

Bei den Alpintoten ist wie bereits in den vergangenen Jahren die Herz-Kreislauf-Störung (27 Prozent) die meistgenannte Unfall- bzw. Notfallursache (10-Jahre-Mittel: 24 Prozent). Der Großteil (72 Prozent) der Opfer durch Herz-Kreislauf-Versagen ist dabei der Altersgruppe von 51 bis 80 Jahren zuzurechnen.

86 Menschen kamen 2024 aufgrund von internen Notfällen in Österreichs Bergen ums Leben, das sind 15 Personen mehr als im langjährigen Mittel (71). 20 Prozent (65 Tote; 41 im 10-Jahre-Mittel; 14 Prozent) der Alpintoten verunfallten aufgrund eines Absturzes, 14 Prozent (46 Tote; 10-Jahre-Mittel: 48) verunglückten aufgrund von Sturz/Stolpern/Ausgleiten tödlich. Je 5 Prozent (16 Personen) verunglückten aufgrund von „fallenden Baum“ und „Lawine“ tödlich.

„Das ÖKAS und seine Mitglieder müssen die Menschen und insbesondere die Jungen für die alpinen Gefahren sensibilisieren, damit sie daran nicht verunglücken. Für Ältere ist es wichtig, nur nach jährlicher Gesunden-Untersuchung und stabiler Gesundheit in den Bergen Sport zu praktizieren, weil sonst das Risiko für ein Herzkreislaufversagen stark ansteigt“, so Peter Paal.

Wir müssen insbesondere die Jungen für alpine Gefahren sensibilisieren.

Dazu gibt Hans Ebner, Leiter der Alpinpolizei, Bundesministerium für Inneres (BMI), zu bedenken: „Die Zahlen sind seit 2014 um mehr als 2300 gestiegen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Dunkelziffer, insbesondere bei leichteren Verletzungen, hoch sein dürfte. In der Datenbank finden nur jene Ereignisse Eingang, die polizeilich bekannt werden, das heißt bei Alarmierung über diverse Notrufnummern und/oder Interventionen durch Rettungsmannschaften und Alpinpolizei.“

Ein Rückblick: Das Wetter 2024

Das Jahr 2024 geht als das wärmste Jahr in Österreich seit Beginn der Aufzeichnungen ein.

„Der Satz kommt bekannt vor? So ist es. Das Jahr 2024 verlief noch einmal 0,6 Grad wärmer als das zuvor rekordwarme Jahr 2023“, erklärt Alexander Radlherr, GeoSphere Austria. „Plus 1,9 Grad betrug die Abweichung im Vergleich zum aktuellen langjährigen Mittel (1991-2020) bzw. sogar +3,2 Grad im Vergleich zur vorhergehenden Periode 1961-90, die noch nicht so stark von der menschgemachten Klimaerwärmung beeinflusst war.“

Maßgeblich verantwortlich für die hohen Abweichungen waren lange Perioden mit andauernd warmer Witterung: speziell von Ende Jänner bis Mitte April, im Hoch- und Spätsommer sowie von Mitte Oktober bis Anfang November. „Den Großteil des Jahres verbrachte der Ostalpenraum also eindeutig auf der warmen Seite der Frontalzone. Den Skibergsteigern unter uns wird die Wintersaison in den höheren Lagen als überaus schneereich mit lange guten Tourenbedingungen in Erinnerung bleiben. Schuld dafür waren trotz durchaus längerer trockener Phasen die wiederholt auftretenden Starkschneefallereignisse im Zuge von feucht-warmen Lagen mit Südwestströmung im Spätwinter und Frühjahr. Von Ende Mai bis in den Oktober hinein gab besonders im Bergland überdurchschnittliche Niederschläge, die aber nur teilweise (Ende Mai sowie Mitte September) von großräumigen Tiefdrucksystem verursacht wurden.

Besonders im Sommer waren die Niederschläge bei flacher Druckverteilung von konvektiven, gewittrigen Starkniederschlägen geprägt, die definitionsgemäß örtlich und zeitlich höchst variabel auftraten. Abseits der Alpen war es hingegen über weite Strecken sehr trocken, bevor das markante Tiefdruckgebiet namens Boris Mitte September flächig für teils noch nie da gewesene Niederschlagsmengen mit schwerwiegendem Hochwasser in halb Mitteleuropa sorgte. Der Winter begann im Dezember vielerorts durchaus ansprechend mit einer flächigen Schneedecke über Weihnachten – dass dies mehr oder weniger die erste und gleichzeitig letzte Schneefallperiode im ganzen Winter sein sollte, wusste man zum Zeitpunkt freilich noch nicht.“

Quelle: Österreichisches Kuratorium für Alpine Sicherheit (ÖKAS)/BMI Alpinpolizei, Januar 2023